帛紗(ふくさ)とは

袱紗(ふくさ)と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?

よく結婚式やお通夜などでお金を包む時に使いますよね。

きっとほとんどの方はそいういう連想をされたのではないかと思います。

茶道で使う「ふくさ」ですが、お金を包むという役割には使用せず、

主に茶道具を清めたり、お茶碗やその他の道具を拝見するときに使用したりするときに使います。

漢字では「帛紗」を使います。

「帛(ハク)」とは絹の布のことで、茶道ではこの帛紗(ふくさ)を用い、御祝儀など包む布は袱紗(ふくさ)と使い分けます。

帛紗の種類

表千家の場合、帛紗は大きく分けて3種類あります。

1.お点前用の帛紗(薄茶、濃茶の時用)

一番最初に用意する、最もよく使う帛紗で、点前帛紗といいます。

色も色々あるのですが、流派によって決まりがあるので、間違えないように覚えておくとよいでしょう。

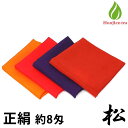

表千家は、

朱(女性用)

紫(男性用)

以上の2種類です。

寸法は男女共、縦27,5cm・横28,4cmです。

赤の帛紗もあるのですが、赤は裏千家の人が使える色です。

ネットなどで購入する際は間違ってこちらを購入しないようにしてくださいね♪

店員さんに間違っても「赤」と言わず「朱」と伝えましょう。

表千家用といえば間違いないです。

大寄せのお茶会などで、裏千家の方が赤以外にも綺麗な染の絵柄の帛紗をつけていますが、そういう帛紗は表千家にはないんですね。

かわいい柄を選びたかった私は、少し残念!な気分になりましたが、今では、朱の帛紗でないと落ち着かない感じです。

帛紗の購入の時に気を付ける点

購入先ですが、百貨店や専門店だと間違いないですが、

練習用ならネットなどの通販で手に入れるほうがずいぶん安いので、だんぜんおすすめです。

購入の時に気を付けることですが、無地の袱紗ですが、2点気をつけてることがあります。

1.素材を確かめる

帛紗の素材ですが、絹100%の正絹と、化繊があります。

化繊ならお安く購入できるので、お子さんのお稽古用として購入される方も多いようですね。

化繊の魅力は安いだけでなく洗濯もできる点です。気楽に使えますよね!

ただ、手触りはやはり正絹に少し劣ります。

また、正絹でも、手洗いOKなものもあります。

絹糸をコーティングしていて、洗えるようになっているようです。

こちらは実は私も購入してみました。

正絹のものと比べてみると、色が薄いように感じます。

そして、同じ正絹ですが、手触りも違いますね。

洗える帛紗ほうが、少しゴワゴワしているきがします。

重さを測ってみると、洗える袱紗のほうは30g、正絹のほうは32g。

チリ打ちは両方とも「パン!」ときれいに鳴ります。

ただ、色は2つを並べないと分からないレベルなので、あまり神経質になる必要はないかもしれません。

でも、お値段はネットで購入すると2つとも同じくらいなので、どちらか一方と言われたら、私は正絹をおすすめします。

絹本来ののしっとりとした感触が味わえますし、重さも選べますよ。(洗える帛紗は1種類しかないようです)

2.重さに違いがあることを確かめる

5、7、8、9、10号と、それぞれ重さが違います。

帛紗にも重さが色々あるので、それも十分に確かめてくださいね。

朱・赤 5号・・・約18g

朱・赤 7号・・・約25g

朱・赤 8号・・・約30g

朱・赤 9号・・・約33g

朱・赤 10号・・・約35g

私の帛紗は32gだったので、9号のようです。

8、9号くらいが人気があるようです。

お点前では扱いやすいサイズで、もし、大寄せ茶会などでお手伝いする場合は、通い帛紗として少しふっくらした10号を使うのもいいかもしれません。

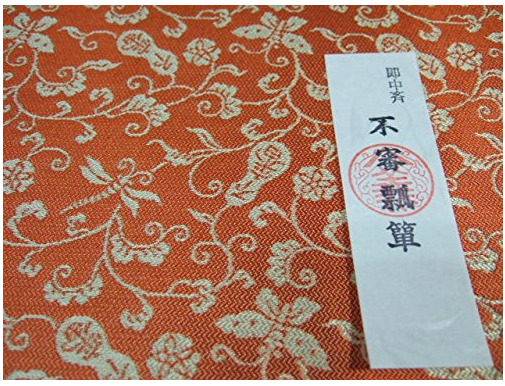

2.出し帛紗(濃茶を出すときに、茶碗の添えて出す帛紗

出帛紗(だしふくさ)は表千家で濃茶の時に使う帛紗です。

寸法は縦28cm横27cmで、点前帛紗と同サイズ。

(裏千家は古帛紗を使います。大きさが表千家の出帛紗より小さく縦15.2cm横16.3cmなります。)

通常の帛紗が無地なのに対し、出し帛紗は龍村美術織物などの名物裂で作られています。

亭主しか使わないので、持っていらっしゃる方はお稽古をされている方だとは思いますが、

お稽古されていなくても、例えばお気に入りの茶碗や香合などの下に敷いて飾ってみたり、

それこそ茶道とは関係なく、お気に入りの置物などの下に敷いたりするのもステキですよね。

出帛紗は、大変美しいので、海外から来た人へのプレゼントにも適していますよね。

3.お点前用の帛紗(唐物以上のお点前用)

こちらは、唐物のお免状を頂いてから使うことになる帛紗です。

唐物用の帛紗は出帛紗のように織りが綺麗な帛紗ですが、出帛紗と決定的に違うところは、帛紗さばきがあるという点です。

つまり、お点前でお道具を清めるのに使うので、腰につけた状態で始めます。

出帛紗は懐に入れておいて、濃茶を出すときに添えるだけですね。

唐物用の帛紗はお点前の時に使うので、通常の帛紗と同じように柔らかいものでなくてはいけません。

ですから、紹巴織のものを使用します。

紹巴織(しょうはおり)とは

「紹巴織(しょうはおり)」とは、里村紹巴(さとむらじょうは)愛用の織物をいいます。

つづれ織に似ていて緯糸(ぬきいと)が経糸(たていと) を包み覆うような織り方で、緯糸によってのみ、柄デザイン・配色を織り上げています。

なので、柔軟性、伸縮性に優れ、織物として薄くて、軽くて型くずれしにくいのが特徴です。

この紹巴織も美しい帛紗なので、出帛紗としても使われることもあります。

私の知っている先生方はこんな感じの紹巴織の帛紗を持っていました。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

帛紗にもいろいろありますね。

裏千家でも裏千家専用の古帛紗というものがあります。

生地が美しいものも多いので、茶道だけではなく、何か置物を飾る時などに、そっと敷いておくと素敵な空間にもなりますよね。

出帛紗と古帛紗はコレクションしている人もいるほどです。

きれを買ってきて自分で作るのもいいですよね。

コメント