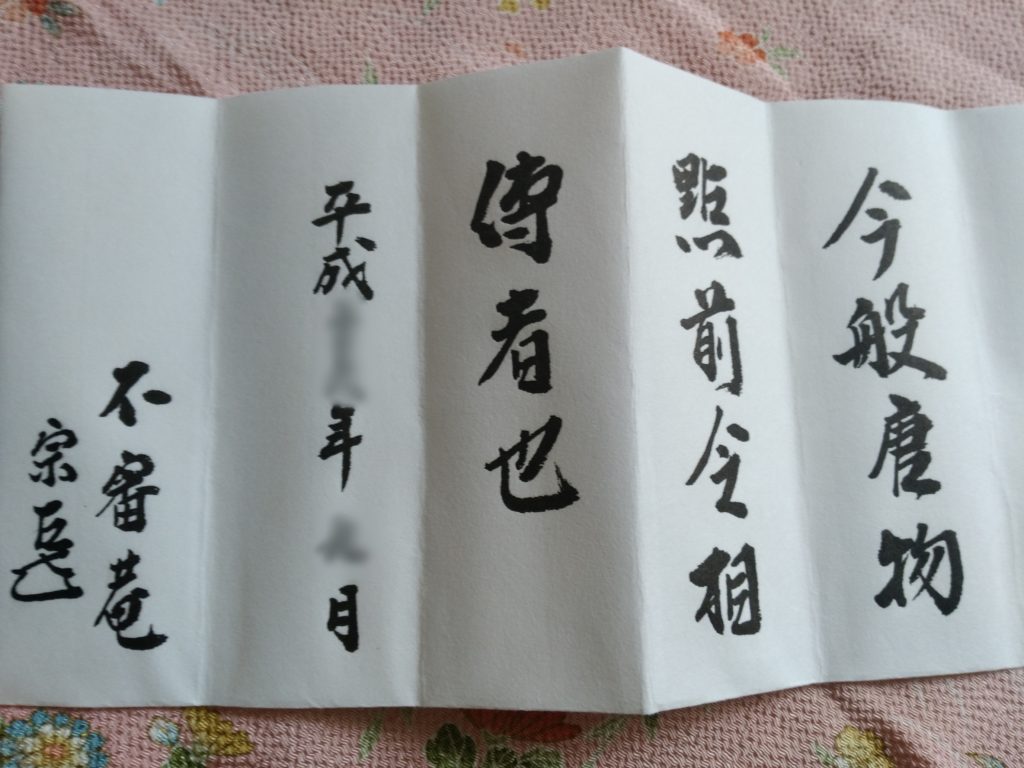

唐物のお免状とは?

唐物のお免状もその前の茶通箱と同じように、相伝もののお免状なので、先生から相伝されていないと学ぶことができません。

先輩のお点前も見ることができません。

「茶道を学ぶなら、唐物までお免状をとっておくといいわね。

唐物を知っておくと、また世界が広がって楽しいのよ。」

と、先生がおっしゃっていましたが、実際私も取ってみて、ほんとうにそうだなぁと感じました。

唐物のお点前は、茶入れが唐物の濃茶のお点前です。

それではさっそく唐物で扱うお道具を見ていきましょう。

唐物のお点前で使う茶道具

唐物のお点前は、唐物の茶入れを使います。

唐物というのは、中国で作られたとても価値のある高価な茶入れで、現在唐物と呼ばれる茶入れは、ほとんどがその写しと呼ばれるレプリカです。

レプリカでも数万円しますし、本物は国宝級ですね(^-^;

美術品としても有名なものとしては、鎌倉時代以降の宋・元・明時代の輸入品が代表的な唐物だと知られています。

それから、茶杓もいつもとは違います。

利休が考案した竹の茶杓ではなく、唐物のお茶入れに沿ってついてくるお茶杓は、真の牙(しんのげ)という、象牙の茶杓です。

象牙は今はなかなか手に入りにくいのですが、ネット販売だと取り扱いがあることが多いので、活用してみるといいかもしれません

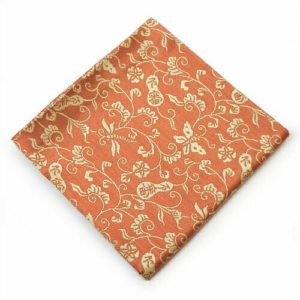

最後に、袱紗ですが、唐物ではいつもの袱紗ではなく、紹巴織の袱紗を使います。

やわらかい布なので、高価な唐物を拭き清めるのに適しているのでしょうね。

唐物のお点前は、この3つのお道具があればできます。

水差しや建水などは、いつものお道具で大丈夫です。

袱紗については、下記の記事もご参考にしてみてください(^-^)

帛紗(ふくさ)について

帛紗(ふくさ)とは 袱紗(ふくさ)と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか? よく結婚式やお通夜などでお金を包む時に使いますよね。 きっとほとんどの方はそいういう連想をされたのではないかと思います。 茶道で使う「ふくさ」で...

唐物のお免状がいただける期間や金額について

お許しを頂ける最短期間:前のお許しを頂いてから1年後から

申請料:4万円

御礼:申請料と同額か半額(先生によって異なる)

コメント

家元への申請料金が間違っていませんか?

倉永さま

ご連絡ありがとうございます。

申請料、間違っていましたか?

私のメモ書きでの内容で、もしかすると間違いがあるかもしれません。

実際の金額は、申請していただく先生(先生の立場なら同門会)にお尋ねするしかないのですが、

なかなかデリケートなことなので確認する機会がないと聞きづらく・・・

もし新しくわかりましたら、また記事に追加かして訂正させていただきたいと思いますm(__)m